[say]

こんにちは、4技能型英語塾のキャタルです。英検合格はもちろんのこと一生使える英語力を身につけるための塾です。この記事では、英検準一級のリーディング・長文問題で試験内容や流れ、勉強法・対策を紹介します。ぜひ最後までお読みくださいね!

[/say]

英検とは

英検は、日本英語検定協会が実施する検定試験で、正式名称は「実用英語技能検定」といいます。

1963年に創設、1968年に「文部省認定の技能検定」の認定を受け、日本での英語に関する検定を牽引してきました。英検の特色は、英語の「読む」、「書く」、「聞く」、「話す」の4つの技能を測定できる点です。年間の受験者数は300万人を超え、大学入試、就職など様々な場面で英語力を証明できる資格として活用されています。

検定は年3回、全国各地の会場で実施されています。試験は易しいレベルから順に5級、4級、3級、準2級・2級、準1級・1級の7つのレベルに分かれています。試験後は、合否の結果と英検CSEスコアが通知されます。検定料は級によって異なり、準1級の場合は10,500円で本会場でのみ受験することができます。

試験の目的と英語力基準|実生活やビジネスシーンで使える英語力

英検準1級試験の目的は、受検者が実生活やビジネスシーンで求められるレベルの英語力を身につけているかを審査することにあります。

準1級で審査される英語力の基準は、おおよそ大学中級レベルです。これは、大学入試のセンター試験で満点に相当するレベルと言われています。

英検準1級の活用場面と取得メリット

英検準1級の活用場面と取得メリットは次の通りです。

・⼊試で有利に働くケースがある(英語試験の免除、加点など)

・教員採用試験の英語の試験で優遇される

・就職や転職の際にアピールできる

・英語資格の取得が求められる昇進・昇格試験を受けられる

・海外留学での英語力の証明として利用できる

英検準1級のリーディング試験内容と試験の流れ

英検準1級は、最高グレードである1級に次ぐ難易度を誇る英語検定試験です。多様な形式に基づくさまざまな技能試験の実施により、総合的な英語力の審査が行われます。

ここでは、英検準1級で実施されるさまざまな形式のテストの中からリーディング試験に焦点を当てて、その試験内容と試験の流れをみていきましょう。

リーディング試験の難易度と問われる英語力

リーディング試験で出題される3つの大問の中でもとりわけ難しいとされるのが、後半の2つの長文問題です。難易度が高いとされる理由としては、制限時間の短さとトピックの専門性の高さの2つが挙げられます。

いずれの大問も、問われる英語力自体は、単語・文法ともに「高校卒業程度」とされる英検2級と大差ありません。とはいえ、ボリューミーな長文を短時間で理解して解答し終えるためには、英語のまま読み下していくスキルの習得が必須です。

また、扱われる題材が2級レベルから格段に専門的になります。政治やビジネス、科学や医療など、多岐にわたるテーマに関する一定レベルの知識が欠かせません。そのため、準一級になると帰国子女でも不合格になる人が出てくると言われます。

準1級リーディングの問題形式と出題パターン

英検準1級のリーディング試験は一次試験で実施されます。

3つの大問で構成され、試験内容は次の通りです。

大問1

【問題形式】短文の語句・空所補充

【詳細】文脈に合う適切な語句を補う

【問題数】18

【問題文の種類】短文・会話文

大問2

【問題形式】長文の語句・空所補充

【詳細】パッセージの空所に文脈に合う適切な語句を補う

【問題数】6

【問題文の種類】説明文・評論文など

大問3

【問題形式】長文の内容・一致選択

【詳細】パッセージの内容に関する質問に答える

【問題数】7

【問題文の種類】説明文・評論文など

※解答形式は、すべて4肢選択(選択肢印刷)

時間配分の目安|各設問への割り当てと管理法

英検準1級のリーディング試験は、ライティング試験とともに、一次試験の筆記で実施されます。筆記の試験時間は90分です。ライティングに30分近くかかることを考えると、相当なハイペースでの解答が要求されるシビアな試験と言えるでしょう。

以下は、理想的な時間配分の目安の一例です。ここでは、リーディング全体に50分、ライティングに35分、見直しに5分をそれぞれ費やすことを想定しています。

大問1(短文の語句空所補充問題):12分

大問2(長文の語句空所補充問題):18分

大問3(長文の内容一致選択問題):20分

前半の語彙問題は得意だから短時間で解ける、という人も中にはいるかもしれません。その場合には、後半の長文やライティングにかける時間を増やすなどの調整をしてもよいでしょう。自分なりの時間配分の目安を決めておくのがおすすめです。

英検準一級の難易度

準1級の難易度は、大学入試のセンター試験で満点に相当するレベルと言われています。実際に、準1級を持っていればセンター試験の英語を満点扱いにしたり、受験を免除する大学も多数あります。

確かにとても難しいですが、逆に言うと、英検準1級に合格しておけば、大学受験に有利なだけでなく、就職活動や社会人になってからも武器になりますので、ぜひ目指してほしい級でもあります。

合格点・合格率の目安

合格率は約16.7%と難易度が高く、合格者の半数以上が大学生および社会人となっています。

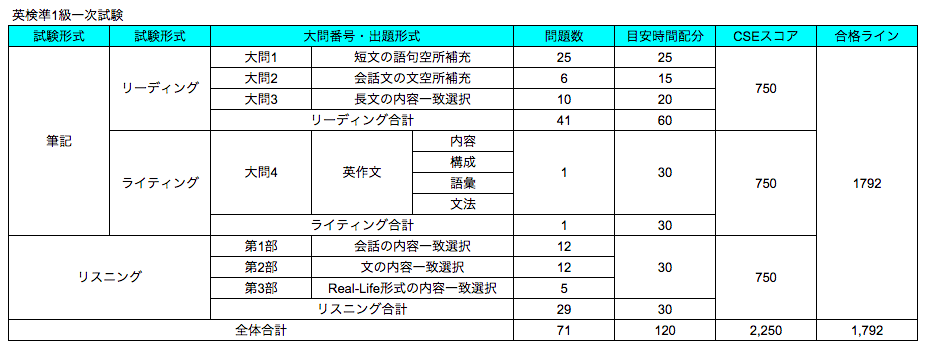

英検準1級の1次試験はリーディング・ライティング・リスニングの3技能に各750点ずつ、計2,250点満点で配点されています。合格基準となるCSEスコアは1792点と言われており、主催する日本英語検定協会では2016年度第1回1次試験での合格者は7割程度の正答率の受験者が多かったと発表していますので、合格基準は各パートCSEスコア750点満点中7割の、525点以上の得点が目安となります。

試験内容・得点目安

英検準1級の1次試験の素点は86点満点です。各パートによって満点の得点は異なりますが、およそ6~7割程度の得点を目指せば合格ラインに到達します。英検準1級の1次試験の試験内容と問題数は以下のとおりです。

各課題でまんべんなく得点し、合格基準の525点以上を狙えるよう実際の試験本番に即した試験対策をしておきましょう。

時間配分

試験突破の要となるのが、時間配分の要素を取り入れた勉強方法です。

英検準1級の一次試験では筆記に90分・リスニングに約30分の解答時間が与えられる形式になっています。筆記の解答時間内でリスニングパートの問題の先読みまですることを想定するならば、長文問題に掛けられる時間は45分ほど。英検準1級の長文問題を制するには、この45分間で問題文中からいかに多くの情報を得るかが鍵となります。

長文問題の試験対策では時間を測りながら問題を解き、時間内で余裕をもって解答ができるようになるまで繰り返し練習をすることが最も大切です。

英検準一級のリーディング

英検準1級のリーディングは、大きく分けて2つの大問で構成されています。

大問1:短文の語句・空所補充(18問)

大問2:長文の語句・空所補充(6問)

大問3:長文の内容一致選択(7問)

この中でも難関だと言われているのが、長文問題です。

準1級リーディングに頻出する語彙と熟語一覧

先にも触れたように、英検準一級で求められる英語力の基準は大学中級程度と言われます。単語数でみると約8,000語です。必要語彙数が5,000〜6,000語とされる英検2級から、さらに3,000語程度を上積みして覚える必要があることになります。

準1級リーディングに頻出する語彙と熟語の一覧は、下記のリンク内で詳しく紹介しています。ご自身の語彙力に関するレベル把握にお役立てください。

/英検準一級の単語を解説。おすすめの覚え方、勉強法教えます!

英検2級との差|文法と語彙の比較

準1級の長文問題は、大問2の「空所補充問題」と大問3の「内容読解問題」に分かれています。専門的で堅苦しい内容のため、ものすごく難しいイメージがありますが、実は、英文自体はそれほど難しいわけではありません。英検2級は「高校卒業程度」と言われていますが、実は準1級で使われている英文法も高校英語の範囲です。

また、大問1に出てくるような「準1級ならではの難しい単語」も長文の中にはそれほど見当たりません。いくつか、知らない単語や構成がわからない文があるかもしれませんが、スルーしても設問の回答に大きな影響はないでしょう。逆に、大問2や3で知らない単語ばかりだと感じたり、内容が全く理解できないならば、まだ準1級を受験するレベルに至っていないということです。まずは2級レベルの単語と文法をしっかりと定着させましょう。

専門的・アカデミックな単語力の鍛え方

英文自体がそれほど難しいわけではないといっても、それなりに専門性の高いテーマを扱った英文です。制限時間内に内容を正しく把握して正解を導き出すためには、専門的でアカデミックな単語力を鍛えておく必要があります。

単語力の養成に近道はありません。日頃から幅広い分野についての英文に接しておくことが大切です。ネイティブ向けのニュースを扱うUSA Todayや、日本関連のニュースを発信するThe Japan Timesなどを定期購読してみるのもよいでしょう。

⾒慣れない単語が出てきたら、意味だけでなく、語法やコロケーションも押さえます。その単語の文脈での使われ方が学べるからです。このメリットについては、【4-3. 英検準1級リーディングに必要な応用力とは】でも触れたいと思います。

英検準一級が超難問な理由

それでも準1級の長文が超難問とされている理由は、①制限時間が短い②トピックが専門的、この2つです。

制限時間が短い

ボリュームのある長文が続きますが、これをかなりのスピードで読むことができないと制限時間内に終えることができません。日本語に訳して読むのでは間に合いませんので、英語のまま理解して読むことができる能力が必要です。これは普段から洋書や英語の新聞を読む習慣をつけている人が圧倒的に強いです。

トピックが専門的

そして、長文で取り上げられている題材は、芸術、文化、歴史、教育、科学、自然環境、医療、テクノロジー、ビジネス、政治など多岐にわたっており、例えば「日本の大学におけるキャリア教育」のように専門的な内容です。準一級になると帰国子女でも不合格になる人が出てくるのは、このためです。

英検準1級リーディングに必要な応用力とは

英検に限らず、効率的に試験を突破しようと思ったら、応用力を養っておくことも大切です。そして、英検準1級リーディングに必要な応用力としては、「単語の意味や用法を文脈の中で覚えること」がまず挙げられます。

たとえば「take」のような多義語は、文脈に置かれてはじめてその意味が決まります。単に「取る」「要する」「持って行く」などと丸暗記してみても、試験突破に必要な実践力は身につけられません。

この実践力を生み出す源が応用力です。例文を通して単語を覚えることで、問題文中におけるその単語の意味を正しく読み取る力が養われます。こうした応用力の活用は、ライティングやリスニングの試験対策としても役立つに違いありません。

効率良く高得点を取るための3つのコツ

これまで、2級や3級など、他の級の長文読解についての記事では、大問3の「内容一致選択」問題、つまり選択肢の中から長文の内容に一致しているのはどれか、を選ぶ問題の解き方をご紹介していますが、この準1級では、その前にある大問2の長文「語句空所補充」問題の解き方をご紹介します。実は、英検準1級のリーディング問題の中で、この大問2が最も点の取りやすいパートなのです。効率よく解答して高得点につなげるための、3つのコツをご紹介します。

ただし、ここで説明している内容はテストでいかに点数を取るかというテクニックです。英語力を上げる方法ではありません。

タイトルから読む、設問は先に読まない

2級までと同様、タイトルを読んで長文が何について書かれているのか想像してから読み始めましょう。もし、タイトルに知らない単語が書かれていても焦らないこと。その場合でも最初のパラグラフを読めば主旨を想像できることが多いです。

そしてこれまでご紹介した「内容一致選択」の解き方と違うのは、先に設問に目を通す必要はない、ということです。長文を読んでいって、空所にぶつかったら初めて設問を見にいきましょう。

空所の前後の文はじっくり読む

前述したとおり、準1級はとにかく時間がありません。長文すべてを精読していると間に合わなくなります。なので、多少知らない単語があったり、構成が理解できない文に出くわしても気にせずにサラサラと読み進めましょう。ただし、空所の前後の1文ずつだけは、しっかりと読んでください。時間をかけても、繰り返して読んでも構いません。空所の前と後ろの2文がスムーズにつながる選択肢が正解なのですから、矛盾が起きない、論旨に合った選択肢を選んでください。

時間配分を体で覚えるトレーニング法

英検準1級を受験する人は、英語を長く学習してきている学生さんや、日常的に英語を使うお仕事をされているなど、すでに高い英語力を持っている方が多いと思います。それでも合格できなかった、という方でよく聞くのは「時間が足りなかった」という声です。もし「制限時間がなく納得いくまでじっくり読むことができたなら、長文の内容も理解できたし、設問にも正解できたのに」と思うなら、これはとてももったいない話ですよね。

大問2と3では5つの長文が続きます。大問2よりも大問3の方が文自体も長く、穴埋めよりも内容一致選択の方がどうしても時間が必要になります。さらに、リスニングの設問先読みのための時間を確保するためには、大問3を解き終えた時点で5分余り、というのが理想です。そう考えると、合格のために最もスピードを要求されるのがこの大問2なのです。大問2は長文が2つでそれぞれ設問は3つずつですが、それらを10~12分で終えるスピードが目安です。

それがどのくらいのスピードなのか、これは体で覚えるしかありません。過去問や問題集は、必ず時間を測りながら解いていくようにしましょう。もちろん、そのスピードを維持したまま、5つの長文を解き続ける持久力も必要ですよ。

効率的に長文読解力を高める勉強法

効率的に長文読解力を高めるためには、それなりの工夫が必要です。ここでは、長文読解力を高める勉強法を具体的に解説していきます。

正しい英文解釈の方法|意訳と直訳を使い分ける

長文読解の問題に取り組んでいると、単語や文法に忠実に訳せているはずなのに、文全体を通して何を言っているのかが分からないということがあります。直訳する力はあっても、適切な意訳ができていないことが原因です。

一方で、元々国語力に自信があり意訳は得意だが、しばしば細部の正しい把握が疎かになってしまうという人もいるでしょう。単語や文法、語法に対する正確な知識の欠如からくる、直訳スキル不足の場合に起こりがちなデメリットと言えます。

言うまでもなく、難易度が高い英検準1級の長文読解では、意訳・直訳を適宜使い分けるスキルが必須です。とはいえ、このスキルは一朝一夕に身につけられるものではありません。普段から意識的に訓練を積んでおくことが大切です。

過去問や練習問題を解き終わったら必ず、付される和訳を原文と照らし合わせます。そして、なぜその訳になるのかまでを突き詰めて理解する習慣を付けましょう。意訳と直訳の実践的な使い分けスキルを磨くことにつながります。

間違った英語長文勉強法

効果的なリーディング力を上げる学習法をご紹介する前に、ここでは、やりがちな誤った長文問題対策の例を2つ挙げていきます。

文章丸暗記や書き写し

過去問題などで出題されている文章などの丸暗記・書き写しは勉強法としては誤りです。英検準1級の長文問題で必要とされるのは内容を正しくスピーディーに読み取る英文解釈力です。問題集の文章やその内容を丸暗記したり、時間と労力をかけて全ての文章を書き写したりしても、英文解釈力を養うことには繋がりません。

文章構造と内容の把握をいかに齟齬なく行えるかが鍵となる長文問題には、まったく意味のないただの作業でしかないのです。

復習せずに長文を読みまくる

長文問題の対策として英語の長文をひたすら読むだけ、というのもやはり英検準1級では通用しません。過去問題や予想問題を対策として解くならば、採点や解答の内容把握までしっかりと行った上で間違えた問題を必ず復習するまでが1セットです。

正しい方法で問題数を多くこなして経験を積めば、長文問題で使用される英文や出題傾向を掴むことができるようになっていきます。長文を読む回数よりも、焦らずにじっくりと時間をかけて力を付けることが大切です。

準一級の長文読解勉強法・対策

英検準1級の長文問題は、すぐ下のグレードである2級と比べても文量が多く、高度な内容が出題されます。ここでは、英検準1級の長文問題を、余裕を持って切り抜けるための対策として、「英文解釈」「初級レベルの洋書の読み方」の2つを解説します。

英文解釈

英文解釈とは、文章の構造を把握しながら、意味のかたまりごとに文の前から順に内容を理解していく方法です。英文法とは違い、文章の前後の繋がりや段落の文脈を意識し、より自然な形で英文の内容を理解していくためのスキルとなります。

このスキルを高めることで、英文を日本語の文章を読んでいる時のように、前から順に読み進めていく形でもしっかりとした内容理解が可能となります。特に分量の多い長文読解問題をスピーディーに解いていくには、英文解釈力を養うことは必要不可欠です。

初級レベルの洋書を多読・音読

初級レベルの洋書の多くは、ネイティブスピーカーの子ども向けに書かれた児童書です。これを多読・音読することで、英文そのものに慣れることができ、文章を読むスピードを上げていく練習にもなります。

多読・音読のメリットはそれだけではありません。文法を特に意識しないでも、音とリズムで文章の構成を捉えられるようになります。頭の中で日本語に変換する必要がなくなり、英語を英語のままで理解できる力を身につけられるでしょう。

中には英検準1級のレベルに合わせた洋書を選ぶべきではないか、と不思議に思う方もいるかもしれません。しかし、知らない単語があまりに多いとストーリーについていくことができず、結果としてモチベーションを大幅に下げてしまうリスクがあります。自分には少し簡単すぎると感じるくらいの洋書の方が、継続して英語力を補強していく良い教材になります。あくまで英文に慣れることを重点に置き、知らない単語が2ページ中1つ以下の頻度で出てくる程度のレベルの洋書を選びましょう。

辞書を過度に頼ることのデメリット

英語学習では、辞書の活用なくして十分な効果を上げることは不可能です。これはもちろん、英検も例外ではありません。とはいえ、英検では辞書を過度に頼る勉強法もNGです。なぜでしょうか。

それは、英検の長文問題では必ず分からない単語に出くわすものだからです。試験中に辞書は使えません。ところが、普段から辞書に頼りきっていると、1つ知らない単語が出てきただけで先に読み進めなくなるといったことになりがちです。

出題されるほとんどの長文は、単語を一言一句理解できなくても意味が分かるように作られています。また、準1級で求められる単語レベルをマスターしたあなたが知らない単語は、他の受検者にとっても未知の単語であるに違いありません。

必要なのは、前後の文脈からその単語の意味をつかむ「単語推測力」です。分からない単語が出てきても、すぐには辞書に手を伸ばさない習慣を付けましょう。想像力を働かせれば、文脈から単語の意味を推測できると実感されるはずです。

英検準1級のリーディング・長文読解に関するよくある質問

ここでは、英検準1級のリーディング・長文読解に関する質問のあるあるを紹介していきます。確実な突破に向け、ぜひご参考になさってください。

試験で緊張しないためのアドバイス

英検準1級のリーディング試験は簡単な試験ではありません。多かれ少なかれすべての受検者が、緊張した状態で問題用紙に向かい合うことになるはずです。

そこで、どうせ緊張するのであれば、その度合いをできるだけ和らげることを考えましょう。以下は、試験でできるだけ緊張しないようにするコツの一例です。

試験前日と試験当日に分けてご紹介します。

試験前日

・これまで頑張ってきた自分を信じる

この期に及んで明日の本番のことを憂えても始まりません。使い慣れた参考書やまとめノートを確認しながら、「これだけ頑張ってきたのだから絶対合格できる!」と自己暗示をかけましょう。内からみなぎる自信が、緊張の緩和につながります。

・合格証書を手に入れた自分の姿を想像してみる

合格後の自分の姿を想像してみましょう。入試突破がグンと近づく大学受験生もいるはずです。社会人であれば、理想のキャリアパスをより一層近しく感じられるようになるかもしれません。気づいたら、緊張が和らいでいることでしょう。

試験当日

・深呼吸をする

深呼吸は、緊張をほぐすためにとても良い方法であると言われます。心と身体はつながっているからです。深呼吸を3回ほどしてみましょう。肩や胸のあたりのこわばりが緩むとともに、緊張感も和らいでいることを実感できるはずです。

・笑顔を作ってみる

人は笑っている状態で緊張することはできません。アスリートが競技前に口角を上げながら笑い顔になっている姿を見たことがあるでしょう。緊張をほぐすためにやっているのです。笑顔がリラックスを生み、同時に心もほぐれていきます。

・できることを準備しておく

そうは言っても”緊張しい”の方もいるかもしれません。その場合は、想定される不安要素を事前にできるだけ取り除いておくことをおすすめします。緊張で腹痛を起こしやすい人であれば胃腸薬を用意し、トイレの場所を確認しておきましょう。

直前対策として効果的な勉強法

英検準1級のリーディング試験の直前対策として効果的な勉強法は、次の2つです。

・語彙力を増強する

試験直前期に入ってから読解力を伸ばそうと思っても、そうそうできるものではありません。そこで、語彙力を増やすことを考えましょう。

大問1は単語さえ知っていれば解ける問題です。大問2や大問3についても、単語の意味や使われ方が分かれば、内容の把握は格段に進むに違いありません。

語彙力は、その気になれば短期間でもかなりのパワーアップが可能です。過去問に出てきた知らない単語はすべて覚えるつもりで、徹底的に覚え込んでいきましょう。

・過去問3回分を繰り返し解いていく

過去問3回分を繰り返し解いていきましょう。多くの資格試験同様、英検もまた出題傾向がある程度決まっています。そのため、過去問をマスターすることは、本試験で出される長文の難易度や適切な時間配分の把握につながるのです。

いくら英検準1級のリーディング試験に必要な基礎知識を身につけられたとしても、問いに答えるという実践力を磨かずして合格はおぼつきません。試験直前期になったら、インプットよりもアウトプットに比重を置いた訓練に切り替えましょう。

リーディング力を測るための模擬試験の活用法

過去問をある程度マスターできたと感じたら、模擬試験を受けてみるのもおすすめです。英検準1級のリーディング試験に必要なリーディング力がどれくらいついたかを、客観的に把握できるでしょう。

模擬試験を実施しているサイトは、ネットで検索すると簡単に見つかります。リスニングを含む1次試験の本格的な模試から、サイト上で気軽に解答と答え合わせができるものまでさまざまです。

英検対策としては、級や試験の形式を問わず、過去問のマスターが先決事項には違いありません。とはいえ、未知の問題を多く解くことが試験に臨む自信とモチベーションの向上につながるのであれば、模試を積極的に活用してみましょう。

英検準1級の試験日程

英検準1級の2024年度および2025年度の試験日程は以下の通りです。

2024年度

- 第3回検定

- 一次試験日:2025年1月26日(日)

- 二次試験日:

- 20歳以下(2003年4月2日以降生まれ):2025年3月9日(日)

- 21歳以上(2003年4月1日以前生まれ):2025年3月2日(日)

2025年度

- 第1回検定

- 一次試験日:2025年6月1日(日)

- 二次試験日:

- 20歳以下(2004年4月2日以降生まれ):2025年7月13日(日)

- 21歳以上(2004年4月1日以前生まれ):2025年7月6日(日)

- 第2回検定

- 一次試験日:2025年10月5日(日)

- 二次試験日:

- 20歳以下:2025年11月16日(日)

- 21歳以上:2025年11月9日(日)

- 第3回検定

- 一次試験日:2026年1月25日(日)

- 二次試験日:

- 20歳以下:2026年3月8日(日)

- 21歳以上:2026年3月1日(日)

補足情報

- 申込期間:各検定回の申込期間は、試験日の約2~3か月前から開始されます。詳細な申込期間は、公益財団法人 日本英語検定協会の公式ウェブサイトでご確認ください。

- 年齢区分:二次試験の日程は、受験者の年齢によって異なります。20歳以下の方(2003年4月2日以降生まれ)はB日程、21歳以上の方(2003年4月1日以前生まれ)はA日程となります。

- 試験会場:一次試験は全国各地の会場で実施されます。二次試験は、A日程・B日程ともに全国で開催されます。詳細な会場情報は、申込時にご確認ください。

- 受験料:受験級や申込方法によって異なります。最新の受験料情報は、公式ウェブサイトをご参照ください。

- 試験内容の変更:2024年度第1回試験から、英検の問題形式がリニューアルされています。最新の情報を参考に、英検対策を進めていくことをおすすめします。

詳細や最新情報については、公益財団法人 日本英語検定協会の公式ウェブサイトをご確認ください。

高校1年生で英検準1級に合格!

英語塾キャタルでは、英検準1級に合格することで自分の夢への実現へと近づいた生徒たちがたくさんいます。その生徒たちは、決して「近道」をした訳ではありません。英語学習を楽しみながら継続して学び続けることで、英検合格に必要な英語力を身につけているのが特徴です。

中学2年生の頃になかなか英検2級に合格できないと伸び悩みキャタルに入塾したSさんですが、コツコツと学習を重ね見事英検準1級に合格を果たしました!

英検準1級は語彙問題の難易度が非常に高いため、電車移動の時間を使ってキャタルのレッスン内で作成したボキャブラリーカードを見直したり、寝る前の5分や10分など短い時間で単語の勉強をしていました。また、キャタルに入ってから宿題として行うようになった音読は毎日続けていたことで、特別なことをしなくても入塾から2年で英検準1級に合格できました。

英語学習のスタート時期や習得している英語レベルは、一人ひとり異なります。だからこそ、一人ひとりのレベルに合わせた学習カリキュラムで学ぶことが大切だと私たちは考えています。不合格という回り道をせずに英検2級に合格するなら、ぜひ英語塾キャタルのWEBサイトへお越しください!